비판적 실재론의 규범적 기초: Dave Elder-Vass와 Leigh Price에 대한 논평 (6)

윤리학의 삼위일체

실재론적 진리론

우리는 바스카가 자연주의의 한계를 탐구한 것이 그를 해석학으로 이끌었다는 것을 보았다. 반대로 하버마스는 해석학의 한계에 대한 탐구를 통해 지배에 대한 비판으로 나아갔다. 실재론적 개념이 자연과학에서 사회과학으로 전치될 수 있다는 바스카의 주장을 받아들인다면, 우리는 실재론적 장면(footage)에 비판 이론을 입힐 수 있을 뿐 아니라 의미, 가치, 표현의 존재론으로서 해석학을 도입할 수도 있다. 바스카(1993)와 함께, 우리는 하버마스의 신칸트주의적 세계 구성 이론을 인식적 관심(Erkenntnisinteresse)*으로 수정할 수 있다. 인식적 관심은 다양한 방식으로 세계를 드러내지만, 세계를 구성하지는 않는다. 오히려 자연, 인간, 사회 세계가 일정한 구조를 가지고 있기 때문에 해당 과학이 가능한 것이다. 이러한 사고 방식에 따라 하버마스의 합의된 진리 이론(1984)도 수정할 수 있다. 피어스의 탐구 모델에 따라, 이 독일 철학자는 “과학적 진술은 과학자 공동체가 공동체의 보편적 합의에 도달할 때에만 진리일 수 있다”고 주장한다. 그러나 이 합의는 사실이 아니라 반사실적이다. 그것은 이상적인, '한계가 없는 의사소통 공동체'(Apel)에 상응하는, 실재적이지만 현상적이지 않은 담론 공동체의 합의를 나타낸다.

* (역주) 하버마스가 인식과 연결시키는 '관심'이라는 용어는 정확히 표현하자면 "인식을 주도하는 관심" 또는 간단히 줄여서 "인식적 관심"이다. 관심이 인식을 주도한다는 주장은 인간이 경험을 조직하는 방식이 그의 삶의 생산 및 재생산을 매개하는 노동과 상호작용의 관심에 따라 조건지워진다는 것이다.

하버마스는 다시 한번 존재론적 차원을 과소평가하고 과학자들 간의 합의가 진리의 지표라고 가정한다. 실재론적 관점에서 우리는 진리의 지시적(referential) 차원을 강력하게 도입해야 한다. 판단적 합리주의는 과학자들이 그들끼리만 이야기하는 것이 아니라 세계의 상태에 대해 논쟁한다고 가정할 때에만 인식론적 다원주의를 완화할 수 있다. 그들이 동일한 세계에 대해 합리적으로 토론하고 필요한 모든 증거를 고려한다고 전제할 때에만 합의에 도달할 수 있다. 존재론적 실재론은 판단적 합리주의를 뒷받침하고, 이는 인식론적 상대주의를 완화한다. 과학자들이 합의에 도달했기 때문에 그들이 진리에 도달했다고 추정할 수 있는 것은 아니다. 오히려 그 반대이다. 모든 증거가 진리를 가리키기 때문에 과학자들은 합의에 도달할 수 있다.*

* 진리와 정당화에 대한 길고 다소 어려운 서론인 '언어적 전환 이후의 실재론'에서 하버마스(1999, 7-64)는 같은 결론에 도달했다. 그는 자신의 이상주의적(관념론적) 경향을 극복하기 위해 미국 실용주의에 크게 의존했고, 과학에 내재된 물질성(materiality)의 지시적 차원을 다시 도입했다. 그는 랜덤, 퍼트넘, 로티를 광범위하게 인용하지만, 안타깝게도 바스카에 대해 들어본 적이 없어서인지 단 한 번도 인용하지 않았다.

이상적인 의사소통 공동체

하버마스는 그의 담론 윤리(1983)에서 과학적 실천이 항상 이미 전제하는 '한계가 없는 의사소통 공동체'의 실용주의적 모델을 사실의 영역에서 가치의 영역으로 확장한다. 그는 도덕적 인지주의를 명시적으로 옹호한다. 인지적 타당성 주장뿐만 아니라 도덕적 타당성 주장도 진리에 취약하다. 가치의 타당성은 실제 담론에서 명시적으로 검증되고 비판의 대상이 될 수 있다. 일상 생활에서 규범적 주장은 보통 명시적 비판의 대상이 되지 않는다. 규범적 주장은 공유된 문화적 배경의 일부이며 당연한 것으로 여겨진다. 그것은 상호 작용의 맥락을 구조화하고 암묵적인 검증을 통해 행위자들이 자신의 행위를 조정하는 데 도움이 된다.

하버마스는 다음 세대에 전수되는 보수적인 규범적 전통을 비판하면서 '보편적 화용론(pragmatics)'*을 발전시켜 가다머의 해석학에 비판적 필터로 도입했다. 사람들은 늘 이미 전통의 일부이지만, 모든 언어 행위에는 규범과 가치의 타당성에 대한 공개적인 논쟁의 가능성이 있다. 어떤 의문이 제기되면 행위자는 항상 규범적 배경을 명시적으로 문제 삼고 이를 전면에 내세워 비판적으로 검토할 가능성을 가지고 있다. 이것이 바로 우리가 토론과 논쟁에 참여할 때 일상 생활에서 일어나는 일이다. 우리는 주장을 제기하고, 반론을 듣고, 일종의 합의에 도달하려고 노력한다.

* (역주) 관념적 사고보다 실제 상황에서의 적용 가능성을 강조하는 것이 실용주의(pragmatism)라고 할 때, 언어학적 실용주의는 화용론(pragmatics)이라고 한다.

말을 할 때마다 우리는 진리 주장을 호소하고 이것이 '한계가 없는 의사소통 공동체'의 지지를 얻을 수 있다고 전제한다. 실제 의사소통의 경계를 초월하는 이상적인 공동체에 대한 이러한 전제는 언어에 내재되어 있다. 그것은 역사적 논증 공동체를 영원은 아니더라도 미래의 관점에서 현실 상황을 판단할 수 있는 초역사적 '이성의 법정'과 연결하고 예측하는 지렛대이다.

규범적 타당성 주장에 대한 합리적 토론이 시험될 수 있는 조건을 공식화하려는 시도에서, 이 독일 철학자는 유명한 '이상적 발화 상황(ideal speech situation)'이라는 개념을 도입한다. 이상적 발화 상황의 공식적 조건, 즉 기본적으로 화자와 청자 간의 대칭성과 상호성은 관련된 모든 사람이 토론에 참여할 수 있을 뿐만 아니라 체계에 의해 의사소통이 변질되는 것을 배제할 수 있음을 보장한다. 유일하게 허용되는 힘은 논증과 설득의 힘, 즉 '더 나은 주장의 힘'이다. 하버마스에게 이상적 발화 상황의 공식적 조건은 합리적 합의를 위한 충분 조건이다. 물론 하버마스는 모든 경험적 토론에 이상적 조건의 완전한 달성을 배척하는 근본적 제약이 따른다는 것을 알고 있다. 바로 이것이 칸트적 의미에서 그 상황을 이상적이라고 부르는 이유이다. 하지만 실제 의사소통을 방해하는 모든 반대, 즉 경험적 제약을 강조하는 반대에 직면하여, 다음과 같은 사실을 강조하는 것은 필수적인 일이다. 이상적 의사소통이 없다고 해서 의사소통의 이상이 없다는 것을 의미하지는 않는다는 것이다.

하버마스의 담론 윤리는 이상적 공동체의 전제가 언어 사용의 내재성과 사회의 초월성이라는 것을 보여주었다. 이것이 바로 비판 이론이 찾고자 했던 초월성 안의 실재적 내재성이고 내재성 안의 현상적 초월성이다. 실재적이지만 현상적이지 않은 공동체, 다시 말해 그 안의 모두가 합리적 존재인 담론 공동체를 상정함으로써, 하버마스는 기존의 어떤 합의가 제약 없이 합리적 합의의 적절성 조건을 충족하는지 여부를 검토할 수 있는 비판적 기준을 제공했다. 암시적으로, 그것은 또한 사회 구조를 그 가치와 이상의 실현을 방해하는 지배 구조로 규정할 수 있는 규범적 기준을 명시할 수 있게 한다.

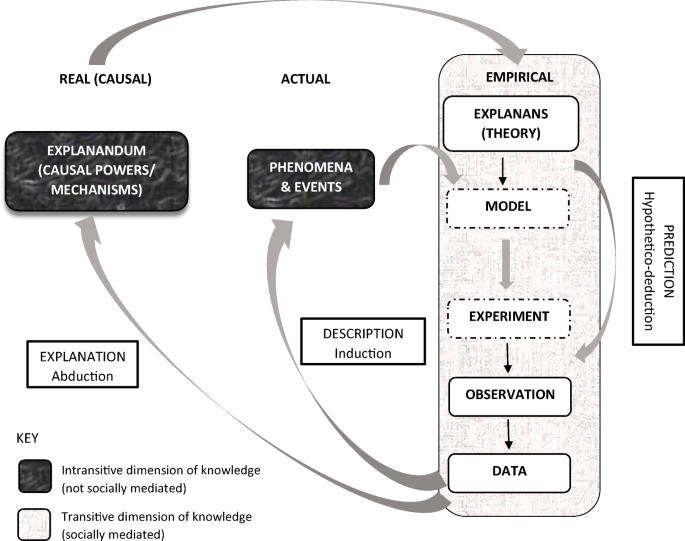

프랑크푸르트학파의 내재적 비판과 초월적 비판의 구분을 실재, 현상, 경험이라는 삼원적 구분(Bhaskar, 1978)의 관점에서 재구성한다면, 도덕적 실재론은 초월적 원리와 가치가 현상적이거나 경험적이지 않더라도 적어도 아직은 실재적이라고 주장하는 존재론적 교의라고 말할 수 있다. 헤겔이 유명하게 표현했듯이 '합리적인 것은 실재적이다'.* 그러나 그렇다고 해서 실재가 현상적이거나 경험적이라는 뜻은 아니다. 기존 사회를 초월하는 가치는 실재적이지만 사회 제도 안에서의 실현을 방해하는 자본주의, 인종주의, 식민주의, 가부장제와 같은 상쇄 기제로 인해, 그리고 설문 조사나 선거 결과에 경험적으로 반영되지 않음으로 인해 문제의 가치는 실재적이고 이상적이지만 실제 생활에서 제도화하려는 사회적 행위자와 사회 운동이 실현할 적절한 기회를 기다리고 있는 가상으로 남아 있는 것이다. 그것은 철학자뿐 아니라 일반 시민도 접근할 수 있는 이상적 영역에 존재하지만, 아직 그 잠재력이 완전히 실현되거나 구현되지는 않았다.

* (역주) 헤겔은 법철학 강요에서 “이성적인 것은 실재적이고, 실재적인 것은 이성적이다(Was vernünftig ist, das ist wirklich; und was wirklich ist, das ist vernünftig.)”라고 말한다.

(이어서)