슈타이너사상연구소 : 평화의 춤

비판적 실재론은 비판 이론과 어떤 관련이 있는가? - 조 웰런 본문

비판적 실재론은 비판 이론과 어떤 관련이 있는가?

2019. 2. 26.

조 웰런(Joe Whelan)

아일랜드 코크대학교 응용사회학부 강사

슈타이너사상연구소 김훈태 옮김

비판적 실재론: 비판적 실재론이란 무엇이며, 더 광범위한 학문인 비판 이론과 어떤 관련이 있는가?

비판적 실재론은 Ram Roy Bhaskar(2007; 2015)의 연구가 가장 주목할 만하다. 그는 비판적 실재론을 실증주의와 구성주의의 대안을 제시하는 포괄적인 지식과 존재의 철학으로 발전시켰지만, 이 두 패러다임에 비해 여전히 다소 왜소하거나 주변적 측면이 있는 것이 사실이다.

탐구 논리: 비판적 실재론은 세계를 연구할 때 '역행추론(retroduction)'의 논리에 의존한다. 이는 본질적으로 완전히 알려지지 않았거나 의심되는 설명 기제를 파악하기 위해, 알려진 규칙성에서 추론적으로 역추적하는 것을 포함한다. 연구 질문에 따라 정성적 또는 정량적 방법을 사용할 수 있다.

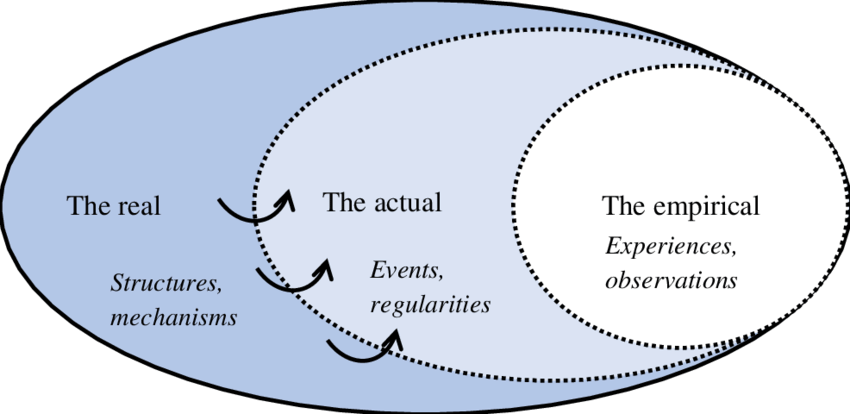

비판 실재론적 존재론: 존재론은 비판적 실재론자들에게 중요한 고려 사항이다. 본질적으로 비판적 실재론자들은 실재(reality)가 다음과 같이 세 가지 층위 또는 영역으로 층화되어 있다고 주장함으로써 일종의 존재론적 깊이를 전제한다.

- 경험 영역

- 현상 영역

- 실재 영역

경험 영역은 단순히 경험과 관찰의 수준이고, 현상 영역은 사건이 발생하는 수준을 나타내며, 둘 다 실재, 즉 발생 기제(generative mechanisms)가 존재하는 수준의 영향을 받는다. 발생 기제는 사건을 일으키는 힘을 가지고 있지만 일반적으로 직접 관찰하거나 접근할 수 없기 때문에 비판적 실재론 연구의 주요 초점이다. 또한 발생 기제는 실현되지 않은 상태로 존재할 수 있고 특정 상황에서만 실현되거나 전혀 실현되지 않을 수 있다는 점에서 본질적으로 '발현적(emergent)'이다. 따라서 비판 실재론적 존재론은 객관적(objective)이다. 이는 비판적 실재론자들이 '저 밖에(out there)' 존재하고 연구할 수 있으며 따라서 알 수 있는 무언가가 있다는 견해에 전념한다는 것을 의미한다. 이러한 객관적 존재론은 세계가 타동적 대상(objects)과 자동적 대상으로 구성되어 있다고 주장함으로써 더욱 발전하고 미묘한 차이를 갖는다. 본질적으로 타동적 대상은 우리가 세계(사회적 및 자연적)를 이해하기 위해 만들고 사용하는 개념, 이론 및 모델인 반면, 자동적 대상은 우리가 알든 모르든 실재하며 존재하는 것들이다(Collier, 1994). 타동적이라는 용어는 우리가 알고 있다고 주장하는 것의 일시적 또는 가변적 특성을 나타내며, 현재 지식의 상태가 대체로 당장 최선의 이해를 나타낸다는 것을 암시한다.

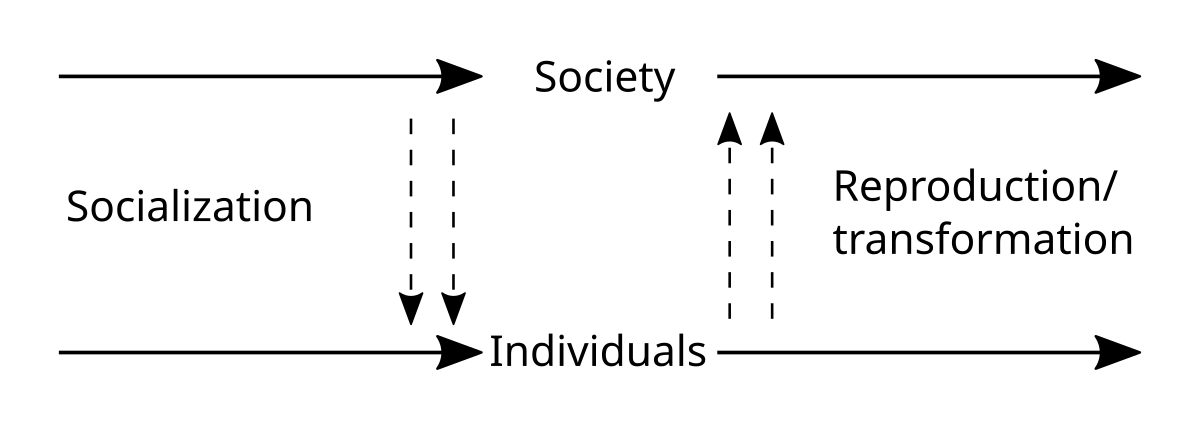

따라서 타동적 실재에 대한 이해나 지식은 당연히 변화와 반박, 수정의 대상이 된다. 마르크스는 생산수단의 소유자와 노동자 사이의 구조화된 계급 관계라는 맥락에서 우아한 예를 제시한다. 처음에는 자본주의적 생산 방식이 사회적으로 구성되었다고 생각할 수 있다. 그러나 시간이 지남에 따라 이 사회 구조는 객관적인 존재로 자리 잡거나 그 속에 스며들게 되고, 노동자들은 이 구조가 거의 불변하거나 자신의 힘으로 변화, 도전, 통제할 수 없다고 믿게 된다. 이러한 구조가 사회 조직에 깊숙이 자리 잡으면 지배 계급의 이데올로기에 의해 강화되고 헤게모니화되어 노동자들이 억압받고 착취당하며, 이러한 현실에 도전할 수 있는 능력을 인식하지 못하게 하는 잘못된 의식이 객관적인 현실로 자리 잡게 된다. 이러한 사회 구조는 존재론적으로 객관적인데, 이는 노동자가 인식하든 인식하지 못하든 존재하고 작용하며 영향을 미치기 때문이다. 또한 새로운 지식을 얻을 수 있고 도전할 수 있으며 심지어는 완전히 바꾸거나 거부할 수도 있다는 점에서 타동적이다. 이 예는 비판적 실재론의 초석인 행위주체(agency)와 구조 사이의 중요한 상호작용을 보여준다는 점에서 흥미롭다. 비판적 실재론자들은 이러한 상호작용을 인정하고, 사회 구조는 현재의 인간 활동과는 독립적으로 존재하며, 구조는 인간 활동의 결과로만 존재할 수 있지만, 그것으로 환원될 수 없다고 주장한다. Bhaskar(2015: 36)는 이러한 사회/개인의 연결 모델을 다음과 같이 깔끔하게 요약했다.

"사람들은 사회를 창조하지 않는다. 사회는 항상 사람들보다 선재(先在)하며 그들의 활동을 위한 필요 조건이다. 오히려 사회는 개인들이 재생산하고 변형하는 구조, 관행 및 관습의 앙상블로 간주되어야 한다. 개인들이 그렇게 하지 않는 한 사회는 존재하지 않을 것이다. 사회는 인간 활동과 독립적으로 존재하지 않는다(물화의 오류). 그러나 사회는 인간 활동의 산물도 아니다(자원론의 오류)."

인식론적으로 비판적 실재론은 사회 구조가 물질적이거나 직접 관찰 가능하지 않을 수 있지만, 그 발현 효과는 과학적 연구에 적합하다고 전제한다. 사회 구조는 행위나 사건을 시작하여 결과적으로 새로운 효과나 경험을 만들어낼 수 있는 깊은 인과적 힘을 가진 것으로 간주된다. 따라서 사건을 발생시키는 구조를 연구함으로써 사회 세계의 현상을 이해하고, 도전하고, 변화시킬 수 있으며, 이는 비판적 실재론에 엄청난 해방적 잠재력을 부여한다.

비판적 실재론과 비판 이론

이로써 비판적 실재론과 비판 이론은 매우 자주 공통적으로 연관되는 주제이며, 둘 다에 존재하는 해방적 연구 의도를 고려할 때, 이는 근거가 없는 것은 아니라고 합리적으로 제안할 수 있다. 특히 1930년대 독일 프랑크푸르트 학파에서 시작되어 1960년대에 국제적으로 인정받기 시작한 비판 이론은 비판적 실재론과 논란의 여지 없이 밀접한 관련이 있다고 말할 수 있다. 독립적으로 발전한 이 두 운동의 중복성(overlapping nature)을 논증할 때는 우선 비판적 실재론과 비판 이론이 마르크스주의적 기원을 공유하고 있으며, 마르크스가 사회의 '실제 상황'을 밝히는 데 관심을 가졌던 것처럼 비판 이론과 비판적 실재론도 현재 현상을 검토할 때 모두 마찬가지라는 점을 인식해야 한다. 또한 Harvey(1990: 6)가 지적한 것처럼 두 전통 모두 한 가지 방법만을 엄격하게 고수하는 데 관심이 있는 것이 아니라는 점을 인식해야 한다.

"비판적 사회 연구는 경험적 자료를 수집해야 한다. 통계 자료, 일화, 직접 관찰한 행동, 미디어 콘텐츠, 인터뷰 응답, 예술 작품 등 그 어느 것이든 상관없다. 통찰력을 주는 것이라면 무엇이든 적합하다."

비판적 사회 연구에서 Harvey(1990)는 연구 과정에서 생성된 모든 데이터는 특정 사회-역사적 맥락이라는 맥락 안에서 다루어져야 한다고 제안하며, 이는 기존의 구조적 관계를 연구할 때 사회-역사적 맥락의 중요성을 강조한 마르크스의 견해를 다시 한번 상기시켜 준다. 이는 비판적 실재론에서도 마찬가지다. 두 전통 모두 사회 세계와 자연 세계가 매우 다르기 때문에 서로 다른 연구 및 분석 방식이 필요하다는 점을 인정함으로써 지식 생산에 대한 실증주의적 설명을 근본적으로 거부한다. 두 진영 모두 실증주의에 대한 이러한 거부에는 뚜렷한 해방적 요소도 있다. 비판 이론가들, 특히 하버마스를 비롯한 비판 이론가들은 지배적인 실증주의 서사가 사회 현상에 대한 현상 유지적 설명의 지속을 보장하는 역할을 할 수 있다는 점을 인식했다. 비판적 실재론자들은 표면 아래를 들여다보고 어떤 일이 일어나는 원인에 대한 설명을 개발하는 것이, 실증주의적 접근 방식이 종종 실패하거나 애초에 관심을 두지 않는 지배적 서사와 담론에 도전하고 궁극적으로 변화시키는 데 도움이 될 수 있다는 점에서 잠재적으로 해방적이라고 말함으로써 이러한 입장을 명확히 한다. 이는 비판 이론과 비판적 실재론 모두에서 비판의 역할이라는 또 다른 융합 지점으로 문제를 가져온다. 비판 이론과 비판적 실재론 모두 연구 과정에서 비판이 중심적이고 적극적인 역할을 한다고 본다. 중심적이라는 것은 비판이라는 단어의 사용이 일회적이거나 우발적인 것이 아니라 각 전통에서 일하는 사람들의 주요 관심사라는 점에서, 그리고 적극적이라는 것은 연구 과정에서 탐구 대상이 종종 비판의 초점이 된다는 점에서 그렇다. 따라서 이러한 전통에서 일하는 사람들의 역할은 단순히 평범한 설명을 제공하거나 추세를 강조하는 것이 아니라, 처음부터 연구 대상을 비판하고 상식적인 설명의 표면 아래를 탐구하며 대안적인 이해를 제시하고 궁극적으로 이것이 적절하다고 여겨지도록 변화를 촉진하는 것이다. 물론 Harvey(1990: 2)가 지적한 것처럼 모든 연구에는 비판의 요소가 있다고 주장할 수도 있다.

"비판적 접근과 비판적이지 않은 접근의 차이는 비판의 유무가 아니라, 비판이 연구 과정의 필수적인 접근인가 아니면 주변적인 접근인가에 있다."

물론 이 점에서 이러한 비판을 연구 과정에 어느 정도 허용하거나 중요하게 여길지는 연구자 또는 연구조직 (또는 연구자금 제공자)의 재량에 달려 있다는 점에 유의할 필요가 있다. 의심할 여지 없이 실재론적 탐구 패러다임 내에서 일하는 연구자 중에는 비판에 중점을 두지 않는 연구자도 있다. 그러나 비판적 실재론과 비판 이론 모두에서 비판은 목적이 있고 중심적인 역할을 한다. 이러한 점에서, 그리고 위에서 언급한 수많은 일치점을 고려할 때, 두 전통에서 수행되는 연구는 비판의 전통에 충실하게 수행되는 연구라고 할 수 있으며, 궁극적으로 연구 대상 분야에 대한 좀 더 미묘한 차이가 있는 비판을 제공하기 위해 표면적인 겉모습을 넘어서 보려고 시도한다.

Sources and further reading

Bhaskar, R. (2007) A Realist Theory of Science, London, Verso.

Bhaskar, R. (2015) The possibility of naturalism: a philosophical critique of the contemporary human sciences, London, Routledge.

Collier, A. (1994) Critical Realism: An Introduction to Roy Bhaskar's Philosophy, London, Verso.

Harvey, L., 1990, Critical Social Research, London, Unwin Hyman.

Sayer, A. (1992) Method in social science: A realist approach, London, Routledge.

https://socialtheoryapplied.com/2019/02/26/how-does-critical-realism-relate-to-critical-theory/

How does critical realism relate to critical theory? | Social Theory Applied

Critical realism: What is it and does it relate to the broader discipline of critical theory? Critical realism was developed most notably in the work of Ram Roy Bhaskar (2007; 2015), who developed it as a comprehensive philosophy of knowledge and being t

socialtheoryapplied.com

'과학철학 및 사회과학' 카테고리의 다른 글

| 하버마스, 의사소통 행위이론과 생활세계 식민화 테제 - 김원식 (0) | 2024.12.02 |

|---|---|

| 담론 이론 vs 비판적 실재론 (0) | 2024.07.29 |

| 사회과학의 철학(비판적 실재론) 강의 시리즈 - 전남대학교대학원 (0) | 2024.05.09 |

| 철학으로서의 맑스, 과학으로서의 맑스 - 김진업 (0) | 2023.03.26 |

| 철학으로서의 맑스, 과학으로서의 맑스 - 김진업 교수 퇴임강연 (0) | 2023.01.27 |